「シン・ウルトラマン」で学ぶ行政学 ~なぜ「防災庁長官」ではなく「防災大臣」なのか~

※一部ネタバレを含みますが、本筋にはほとんど関係がありません

早速「シン・ウルトラマン」を見てきました。「シン・ゴジラ」と比較すると霞が関要素はだいぶ薄まっていましたので、本ブログでいろいろと考察する余地はあまりないかなとも思いましたが、前回の記事から「防災大臣」についてもう少し補足した方が良いとも思いましたので、改めて本稿でご紹介したいと思います。

今回のメインテーマは「なぜ『防災庁長官』ではなく『防災大臣』なのか」です。

「防災大臣」のいる防災"庁"

今回、主人公の神永らが所属する防災庁には「大臣」が置かれています。劇中では「防災大臣」という役名で岩松了さんが演じておられました。

さて、一見違和感がないようにも思えますが、通常「庁」のトップは「大臣」ではなく「長官」です。例えば、内閣府の外局である消費者庁のトップは「消費者庁長官」です。また、同じく内閣府外局である金融庁にも金融大臣はおらず、いるのは金融庁長官です。

「あれ『金融大臣』はいるでしょ?」と思われた方もいるかもしれません。確かに、金融分野を担当する大臣はいますが、正しくは「金融大臣」ではなく「内閣府特命担当大臣(金融担当)」という名称です。「え、一緒でしょ?」と思われるかもしれませんが、実は「〇〇大臣」と「内閣府特命担当大臣(○○担当)」は、講学上異なるものです。まずは、大臣についてみていきましょう。

「主任の大臣」と「無任所大臣」

まず、国務大臣には主に「主任の大臣」と「無任所大臣」の2種類があると認識してもらって構いません。

「主任の大臣」とは「内閣府および各省庁の長として,それぞれの行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣およびその他の国務大臣」(ブリタニカ国際大百科事典)のことです。一般的に想像される財務大臣や厚生労働大臣など「省」のトップのことです。また、内閣官房や内閣府の場合は、内閣総理大臣が主任の大臣を務めています。

これに対して「無任所大臣」とは「内閣を構成する国務大臣のうち,内閣府および各省庁の長としてそれぞれの行政事務を分担管理する地位にある大臣(主任の大臣 ) 以外の大臣」(前掲)のことです。「そんな大臣がいるのか」と思われるかもしれませんが、内閣官房長官や前述の内閣府特命担当大臣が(広義の)無任所大臣に該当すると解されています(参議院法制局2020)。

内閣府を例に考えてみましょう。

繰り返しになりますが、内閣府の主任の大臣は内閣総理大臣が務めています。しかし、これとは別に

内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。(内閣府設置法第9条)

となっています。つまり、主任の大臣ではないが、必要であれば主任の大臣(内閣府の場合、内閣総理大臣)を助けるために大臣を置ける、ということです。

もっとざっくりと言ってしまえば、

- 「○○大臣」→主任の大臣

- 「内閣府特命担当大臣(○○担当)」→無任所大臣

という認識で、大きな問題はないと思います。

「内閣府特命担当大臣(防災担当)」ではなく「防災大臣」

さて、勘の良い方は「あれ、それでも今も『内閣府特命担当大臣(防災担当)』はいるよな」と思われるかもしれません。おっしゃるとおり「内閣府特命担当大臣」には「○○担当」という名称で、複数の内閣府特命担当大臣がおり「内閣府特命担当大臣(防災担当)」は現実世界でも既に存在する役職です。

「シン・ウルトラマン」内の「防災大臣」という名称も、劇中で分かりやすくするために「内閣府特命担当大臣(防災担当)」と長ったらしい名称にせず、あえてそうしたと解することもできるかもしれません。しかし、「シン・ゴジラ」においては中村育二さんが「金井 内閣府特命担当大臣(防災担当)」という役名で演じられていることから、あえて「防災大臣」という名称にしたと解した方が自然でしょう。

先ほどからタラタラと書いているように「○○大臣」と「内閣府特命担当大臣(○○担当)」は違う種類の大臣です。では、「シン・ウルトラマン」の「防災大臣」は何者だと考えれば良いのでしょうか。

「防災大臣」は復興大臣・デジタル大臣と同種?

「防災大臣」が何者なのかを考えるにあたってヒントとなるのは「復興大臣」と「デジタル大臣」です。

復興庁(2012年設置)とデジタル庁(2021年設置)は、それぞれ「庁」ですが「〇〇大臣」がいます。

しかし、復興庁の主任の大臣は、内閣総理大臣です。

内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。(復興庁設置法第6条第2項)

デジタル庁も同様です。

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。(デジタル庁設置法第6条第2項)

つまり、復興大臣もデジタル大臣も主任の大臣ではありません。

ただ、無任所大臣かというと、それも微妙で、あえて言うのであれば、復興大臣・デジタル大臣は「主任の大臣と無任所大臣の中間に位置づけられる大臣」といったところです。結構、特殊な位置づけと言えるでしょう。

では、なぜこのような特殊な位置づけの大臣が置かれているのでしょうか。いろいろな説明は可能だとは思いますが、言うなれば「内閣総理大臣のリーダーシップを発揮して、最重要の政策課題に取り組むことをアピールするため」だと思います。

復興庁は東日本大震災という未曽有の大災害からの復興、デジタル庁は新型コロナウイルス感染症によって迫られたデジタル化への対応という、いずれも時の政権が最重要と捉えている政策課題に取り組むために創設された庁です。どちらも政策を進めていくためには強力なリーダーシップが欠かせません。そのため、これらの庁は内閣総理大臣自らがトップを務めるという形を取ることで、その政策遂行の本気度を内外に示すことを狙っているのではないでしょうか。ただ、実務上、内閣総理大臣がその庁の業務を実際に進めることは困難ですから、別に大臣を設置していると考えられます。

そして、「シン・ウルトラマン」内での「防災大臣」も、この復興大臣・デジタル大臣と同じ位置づけと考えられます。すなわち、防災庁は禍威獣対策という最重要の政策課題に対応するために創設され、(復興庁やデジタル庁と同じように)その本気度を示すため主任の大臣は内閣総理大臣が務めているのでしょう。そして、内閣総理大臣自らが防災庁の実務を進めるのは困難であるため「防災大臣」を設置しているのではないでしょうか。

参考文献

- 参議院法制局(2020)「国務大臣の話」https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column088.htm(最終閲覧2022年5月16日)

「シン・ウルトラマン」で学ぶ行政学 ~第0回「防災庁」構想~

ご無沙汰してます。少し時間があったので、いつぞやに書いて反響のあった「シン・ゴジラで学ぶ行政学」(全5回)の二番煎じ企画として「シン・ウルトラマンで学ぶ行政学」と題して久しぶりに記事をアップしようと思います。

とはいっても、「シン・ウルトラマン」の公開は5月13日(金)なので、関係者でも何でもない私は内容が全く分かりません。

しかも、事前情報もあまりないので、テイストも「シン・ゴジラ」から変わっている可能性は大いにありますので、この企画が果たして成立するのかも定かではありません。ただ、予告編や公式サイトを見ると気になる言葉が載っています。

「防災庁」

今回は、この「防災庁」についてご紹介したいと思います。

- 「防災庁」とは、どのような組織か

- なぜ「防災庁」が求められたのか

- 特殊な庁「復興庁」の設置

- 「復興庁の後継組織として『防災庁』を」

- 「防災庁」創設の必要性はあるのか

- 劇中の「防災庁」に関する考察

- 参考文献

「防災庁」とは、どのような組織か

「シン・ウルトラマン」では主人公の神永新二(演・斎藤工)らは「防災庁 禍威獣特設対策室専従班(通称・禍特対)」に所属しています。

公式サイトには

「次々と巨大不明生物【禍威獣(カイジュウ)】 があらわれ、その存在が日常となった日本。通常兵器は全く役に立たず、限界を迎える日本政府は、禍威獣対策のスペシャリストを集結し、【禍威獣特設対策室専従班】通称【禍特対(カトクタイ)】を設立。」

とありますので「シン・ゴジラ」の巨災対に近いイメージで良いと思いますが、巨災対とは異なり上位組織として「防災庁」と銘打っています。

国には総務省や警察庁など様々な省庁(中央省庁)が置かれていますが、2021年9月1日時点で「防災庁」という省庁は存在しません。

ただ、防災庁は単なるフィクションかというとそうでもないのです。

現在では少しトーンダウンをしていますが、2019年ごろまで「防災庁を設置すべきだ」という主張が多くなされていたからです。例えば元自民党幹事長・石破茂氏は「防災省設置論」をかねてから主張していた一人です。

また、関西地方の自治体で構成する「関西広域連合」も常設の防災機関として防災省(庁)の創設を国に提言しています。

なぜ、このような議論がなされていたのか。順を追って、見ていきましょう。

なぜ「防災庁」が求められたのか

災害が発生した場合、国のレベルにおいては官邸に首相をトップとする緊急災害対策本部または非常災害対策本部、あるいは防災担当大臣をトップとする特定災害対策本部が設置され、災害対応に当たります。

名称は様々ですが、いずれの場合でも実務レベルでは、内閣府の防災担当などがコアになりながら、関係する他の省庁と連携して対応に当たります。このような「分権的・多元的」な災害対応が、日本の災害対応における特徴です。

一方、多くの諸外国では、日本のような「分権的・多元的」な枠組みではなく、「命令・統制型」の枠組みが取られています。例えば、米国においては国土安全保障省の下に緊急事態管理庁(FEMA)が置かれており、統一的な対応を行っています。

日本においても、このような防災に関する統一的な組織が必要ではないかという議論の中で、提唱されてきたのが「防災庁」です。

防災庁に関する議論は、大規模な災害が発生するたびに出ては消えを繰り返してきましたが、東日本大震災以降、特に復興庁の設置以降、少し違う局面に入ってきました。

特殊な庁「復興庁」の設置

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、岩手・宮城・福島の3県に特に甚大な被害をもたらし、その復興には何年かかるかも分からない状態でした。長期化すると見込まれた復興事業を推進するために、新たに国の機関として設置されたのが「復興庁」です。災害復興の旗振り役として新たに国の行政機関が設置されるのは、1923(大正12)年の関東大震災を受けて設置された「帝都復興院」以来のことでした。

「庁」の設置自体は、近年でもデジタル庁(2021年)や出入国在留管理庁(2019年)、スポーツ庁・防衛装備庁(ともに2015年)がありましたし、今国会でも「こども家庭庁」の設置(2023年予定)が議論されているなど、決して多くはないものの珍しくもない事象です。ただし、復興庁は3つの点でやや特殊でした。

復興庁の特殊性① トップが首相かつ大臣も設置

多くの場合、省のトップは大臣、庁のトップは長官です。

通常、大臣は政治家がなるものですが、長官は政治家ではなく官僚、あるいは外部から任用されます。例えば、現在の水産庁長官は神谷崇氏という農林水産省の官僚の方ですし、文化庁長官は都倉俊一氏という作曲家の方(「どうにもとまらない」や「ペッパー警部」を作曲されています)です。いずれにせよ、選挙で選ばれた政治家が庁のトップを務めている訳ではありません。

一方、復興庁の場合、名目上のトップは首相が務めます。ただ、首相が逐一、復興庁の事務を処理することは現実的ではありませんから、首相を補佐するため復興大臣も置かれています。一般的な庁には政治家でない長官しか置かれないのとは対照的です。それだけ復興庁には強いリーダーシップを発揮することが期待されていたと言えます。

復興庁の特殊性② 局・部・課がない

「シン・ゴジラ」で印象的だったのが、登場人物の肩書の長さではないでしょうか。

例えば、野間口徹さんが演じていたのは「立川 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課長」という役柄でした。初見で噛まずに言い切れる自信が一切ない長さですが、なぜこのように長くなるかと言えば「〇〇部」「××課」といった部局名がすべて入っているからです。実際に資源エネルギー庁の組織図を見ると、長官官房(一般企業の総務部門をイメージしていただければ問題ないでしょう)と3つの部によって構成されていることが分かります。これらの下に課が置かれ、それぞれで事務を担当しています。

また、これらの局・部・課がいくつ置かれ、どのような事務を所管するのかはすべて法令で定められています。資源エネルギー庁なら経済産業省組織令にどのような部と課を設置し、それぞれが何を所掌するのかがすべて規定されています。

このように、通常の省庁では何をどこの部局が担当するのかがカチッと決まっています。

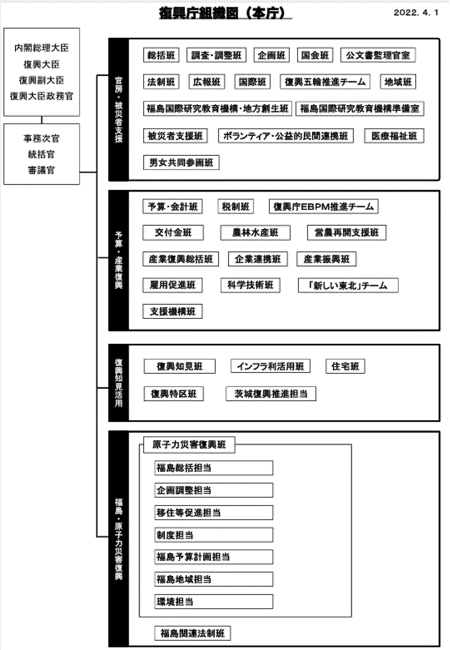

しかし、復興庁は違います。以下は復興庁の組織図ですが、部や課の表記がありません。

復興庁では、部や課の数や所掌事務について明確に法令で規定されておらず、最少の単位も課ではなく班となっています。これは復興庁が

復興庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。(復興庁設置法第5条)

と規定されているためです。

復興庁の特殊性③ 設置期間の定めがある

(復興庁の特殊性と銘打っておきながら今更申し上げにくいのですが)前述の①と②は復興庁発足当初は、まさに復興庁でしか見られない特徴だったのですが、昨年に菅義偉首相(当時)肝いりでデジタル庁が設置されたことで、デジタル庁でも見られる特徴となっています。

ただ、デジタル庁でも見られれない復興庁の特徴がまだあります。それは、復興庁には設置期限があるという点です。

成立した当初の復興庁設置法第21条には、復興庁の設置は東日本大震災発生から10年後である2021年3月31日までとし、それまでに復興庁は廃止されることになっていました。

普通、行政の仕事は終わることが前提にはなっていません。警察の仕事も、福祉の仕事もそこに人が暮らし続ける限り、永続していく仕事です。しかし、復興庁の場合は、復興事業という、ある意味「一日でも早く終わらせる必要のある仕事」をしています。その意味でも、復興庁は設置された時点で、いつか廃止しなければならない庁だったのです。

さて、前置きが少々長くなってしまいましたが、この「2021年3月31日までに復興庁を廃止しなければならない」という規定が、前述した「防災庁」の議論につながっていきます。

「復興庁の後継組織として『防災庁』を」

復興庁の廃止期限が迫ってきた2019年3月、復興庁の継続議論に加え、防災庁設置の議論が多くされるようになっていきます。

現在もそうですが、この当時も東日本大震災からの復興は、まだまだ途上であり、復興を一元的に担う組織は、2021年3月以降も必要になるという共通認識はあったのでしょう。

ただ元来、政治家は組織をいじるのが大好きな生き物です。この復興庁の継続議論をきっかけにして、以前からあった防災庁の議論が融合し、単に復興庁を継続するのではなく、復興・防災を一元的に扱う組織を創設すべきという主張が出てきます。

具体的には、復興庁と内閣府防災担当を統合し、東日本大震災に限らない災害全般の組織とする案が検討されていたようです。

ただ、最終的にはこの防災庁構想は日の目を見ずに議論は収束します。2019年7月の報道では

政府・与党は2021年3月に設置期限を迎える復興庁を当面、存続させる。首相直轄で復興相が補佐する現体制を続け、東北の復興を重視する姿勢を示す。復興庁と内閣府の防災担当の集約は見送る。

とあり、議論の盛り上がりから半年足らずで防災庁構想は消えました。

なぜ、防災庁が実現しなかったのか、『河北新報』は以下のように伝えています。

安倍晋三前首相(66)が率いた官邸は大幅な組織改編につながる復興・防災庁構想には消極的だった。熊本地震(16年)や西日本豪雨(18年)で、官邸中心の危機管理が機能したと考えていたからだ。

被災自治体には異なる懸念があった。福島県の内堀雅雄知事(57)は「復興のトップは引き続き閣僚が望ましい」と防災庁構想をけん制。防災部門との統合により、復興がおろそかになることを恐れていた。

つまり、①官邸サイドとしては、現状の組織体制でも防災対策が機能しているにもかかわらず、政治的なエネルギーを費やしてまで新しい庁を設置するインセンティブがなかった、②被災自治体からしても、防災政策と一体化されることで東日本大震災からの復興の優先順位が低下することを恐れたから、ということになります。

「防災庁」創設の必要性はあるのか

2020年6月、改正復興庁設置法が成立し、復興庁は従来の組織体制のまま、その廃止の期限が2031年3月31日まで延長されました。今後しばらくは防災庁の議論はあまりなされなくなるでしょうが、2031年3月に近づいた時や大規模な災害が発生した時に再燃する可能性はあるでしょう。

では、実際に「防災庁」を設置する必要性はあるのでしょうか。ここは、個人の意見ですが、現状の限りにおいては、その必要性は低いでしょう。

その最大の理由は、2019年の際の議論と同様に「現行の関係省庁間で連携する体制でも、一定の対応はできている」からです。阪神淡路大震災、東日本大震災、そして近年毎年のように発生している風水害などの対応は、非の打ちどころのない素晴らしいものとは言い難いのも事実です。しかし、災害のたびに、そこから得られた教訓をもとにブラッシュアップを重ねてきた現在の災害対応はある程度、機能していると言っても良いでしょう。

逆に、防災庁を設置することによって、現行の体制からどのような点がどう改善されるのか、そこが明確にならない限りにおいては、膨大な政治的なエネルギーを払ってまで取り組む必要性はないのではないでしょうか。

これまでの新たな庁の設置は、新たな社会問題に一元的な対応をするために行われてきました。例えば、1971年の環境庁設置は公害問題に対応するため、2009年の消費者庁設置は食品偽装問題や悪質商法などの消費者問題に対応するための動きです。いずれも、社会が変化する中で対応が求められるようになった”新たな問題”へ呼応する形で”新たな庁”が設置されたと言えます。

では、災害についてはどうでしょうか。いくら災害が多発化・激甚化していると言っても、災害大国である我が国において災害は、新しい問題などではありません。

また、災害対応は確かに統一的な対応が求められる分野ではありますが、所管官庁を一元化しなければならないほどに現在、バラバラな対応しかできていないのでしょうか。むしろ、災害対応についてはややもすると縦割りに走りがちな行政であっても、組織の垣根を越えて対応しやすい数少ない分野と言っても良いと思います。

そのような現状であってもなお、防災庁を設置する必要性は何なのか。防災庁推進論者は、その立証をしなければなりません。

劇中の「防災庁」に関する考察

だいぶ現実世界の話に寄ってしまいましたが、最後に「シン・ウルトラマン」の世界に寄せておきましょう。

ここまで読んでいただいた方にはもうお分かりだと思いますが、劇中の防災庁は現行の復興庁をモデルにしていると思われます。防災庁の内部部局である「禍特対」が「課」ではなく「班」となっているのは、まさに現在の復興庁の組織体制のそれそのものです。また、細かい点ですが主要人物のIDカードの発行が「防災庁大臣官房人事課」となっていることから、ここも復興庁と同様に大臣が置かれた庁であることが分かります。(長官しか置かれない通常の庁であれば、大臣官房ではなく長官官房となるはずです)

※現在も「内閣府特命担当大臣(防災担当)」は存在しますが、このIDカードから推測すると劇中では防災庁は大臣庁となるため「防災大臣」という肩書になるはずです。(こんなニッチなこと誰が気にするのか)

また、禍威獣の出現が常態化するという新たな社会問題に対応するために防災庁が設置されたというふうに考えれば、防災庁の設置自体は自然です。加えて、主人公の神永新二が警察庁からの出向である他、班長の田村君男(演・西島秀俊)は防衛相防衛政策局、分析官の浅見弘子(演・長澤まさみ)は公安調査庁、汎用生物学者の船縁由美(演・早見あかり)は文部科学省からそれぞれ出向していることから、防災庁が新設の庁あり、独自に採用をしていない(またはそれだけでは十分に人材が確保できない)ために、関係する省庁から人をかき集めているであろうことも想像できます。

我ながら、映画公開前だというのに「防災庁」というキーワードだけで、よくここまで書けるなと呆れてしまいますが、少しは映画鑑賞前の補助線になったのではないでしょうか。

私も公開され次第、見に行く予定です。もし、本記事にそれなりの反響があり、また「シン・ゴジラ」と同様に考察のし甲斐がありそうなら、続編を書くかもしれません。

とりあえずは見てからの判断ですかね。では、公開を心待ちにしつつ、GW明け頑張りましょう。

参考文献

なぜ10万円給付オンライン申請は停止されたのか(後編)

前回は、なぜ43の自治体が特別定額給付金のオンライン申請を停止したのかというリサーチ・クエスチョンのもと「人口に比して職員の数が少ない自治体で申請を停止したのではないか」という仮説を立てました。

そして、オンライン申請を停止した場合を1、停止していない場合を0とするダミー変数(二値変数とも言います)を設定して、人口千人当たりの職員数との関係を散布図に落としてみました。

この散布図を見る限りでは、オンライン申請を停止した自治体(y=1)は人口千人当たりの職員数が少ないところに集中しているように見えます。

では、本当に職員数が少ない自治体ほどオンライン申請を停止しやすいのかを統計的に分析してみましょう。

OLS推定ではダメな理由

今回のように、ある変数が別の変数の影響を受けていることを仮定して推計を行う代表的な手法にOLS(最小二乗法)があります。

OLSについては、こちらの記事でも詳しく説明しているのでご参照ください。

今回もオンライン申請の状況を被説明変数、人口当たり職員数を説明変数とする式でOLS推定を行うことは可能です。

しかし、結果がおかしくなってしまう可能性があります。

被説明変数は、1か0しかとらないダミー変数(2値変数)です。

しかし、推定結果によっては理論値が0から1の範囲外になってしまう場合があります。

例えば、上述の散布図でも、オンライン申請の状況を被説明変数(Y)、人口当たり職員数を説明変数(X)とするOLS推定が行われています(図中の青線です)

この推定では、Y=0.0404-0.00247Xという結果が得られましたがX(人口当たり職員数)が多い自治体ではYが負の値を取っています。

本来、Yは1か0しかとらないダミー変数なのでこの推定結果はあまり整合的なものではありません。

このような問題があるため、被説明変数がダミー変数の場合はOLSではない推定方法を用いることが一般的です。

使用される推定方法として、プロビット・モデルとロジット・モデルという2つの方法があります。ここでこれらの説明を詳しくはしませんが、どちらも被説明変数が0から1の間で収まるモデルです。

また、プロビット・モデルとロジット・モデルという2つの推定方法があると「どちらを使えばいいの?」と思われるかもしれません。

この問いに対する答えは「今ではどちらでもいい」となります。後ほど今回の分析結果をお見せしますが、プロビット・モデルでもロジット・モデルでも推定結果は大きく変わりません。

どちらでもいいというと「そんな適当な」と思われるかもしれませんが、こうなった答えには歴史的な経緯があります。

そもそも、プロビット・モデルは計算が非常に大変なモデルで、ロジット・モデルは計算が容易なモデルです。かつて、コンピュータの性能がそこまでよくなかった時代ではプロビット・モデルの計算が難しかったため、計算が容易なロジット・モデルが使われていました。しかし、コンピュータの性能が向上した現代ではプロビット・モデルでも多くの場合、問題なく計算ができるため、どちらのモデルを使っても特に問題がなくなりました。

ただ、複雑な式になってくると、現代でもプロビット・モデルでの推定がうまくいかない場合がありますので、その場合はロジット・モデルを用いることが推奨されます。

無料統計ソフト「gretl」を使って推定を行う

さて、では推定を行ってみましょう。

OLSであればExcelを使っても推定が行えますが、ロジット・モデルやプロビット・モデルでの推定はExcelでは行えません。

そこで、この記事でもご紹介した「gretl」という無料の統計ソフトで推定を行います。

ここから「gretl」はダウンロードできます。

推定に当たっては統計ソフトとは別にデータが必要です。

今回は、Excelを使って市区町村ごとにデータをまとめます。入れるデータは次の4つの変数です。まず、被説明変数としてオンライン申請を停止した自治体を1、停止していない自治体を0とするダミー変数(以下では「y」とします)、次に説明変数として人口千人当たりの職員数(同様に「syokuin」)という変数と他の説明変数として人口(pop)と情報システム経費(ict)です*1

「gretl」を使った推定では、このExcelファイルをCSV形式で保存したものを使用します。

使用したデータは、このリンクから入手可能です。

では「gretl」を使ってみましょう。使い方は簡単です。

①データの取り込み

まず、「gretl」を開けます。すると、このような画面が現れます。

次に、CSV形式で保存したデータを「gretl」に取り込みます。

画面左上の「ファイル」をクリックし、「データを開く」、「ユーザー・ファイル」を選択します。

すると、次のような画面が現れるので保存したファイルを選択します。

このとき、右下にあるファイル形式を「カンマ区切りテキストファイル(*.csv)」にしておかないと保存したファイルが現れませんので注意しましょう。

ファイルを選択すると、複数のポップアップが現れますが、今回は何もせず閉じてください。

すると、最初に開いた「gretl」のトップページに変数名が現れました。

これでデータの取り込みは成功です。

②推計

では、実際に推計を行っていきます。

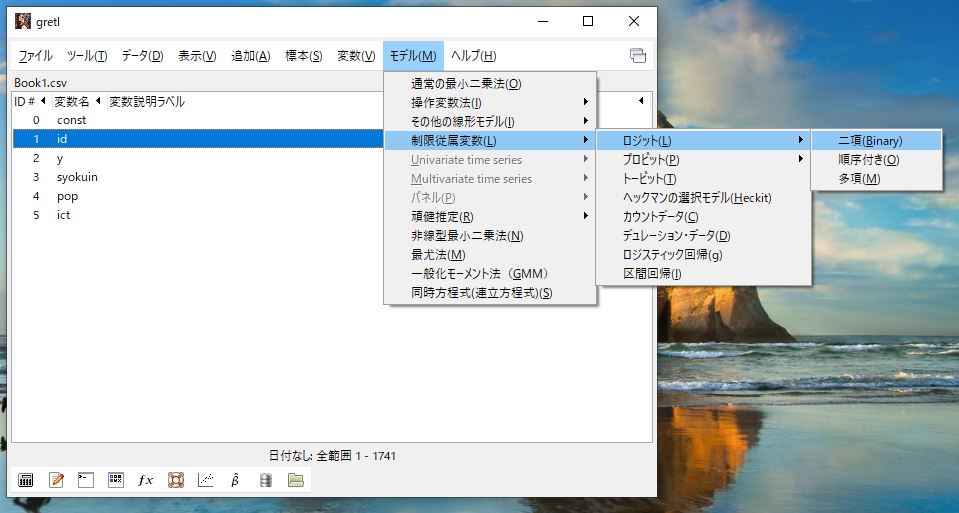

「モデル」をクリックすると、複数の推計方法の名前が現れます。

ここで、例えば「通常の最小二乗法」を選択すると、OLS推定が行えます。

今回は、ロジット・モデルやプロビット・モデルを用いるので、それらを選択します。

ロジット・モデルやプロビット・モデルは「制限従属変数」という推定方法の中に入っています。「制限従属変数」をクリックすると、さらに「ロジット」や「プロビット」と現れるので、これらを選択します。(画像では「ロジット」を選択しています)

「ロジット」や「プロビット」を選択すると、さらに「二項」「順序付き」「多項」と現れますが、今回は「二項」を選択します。

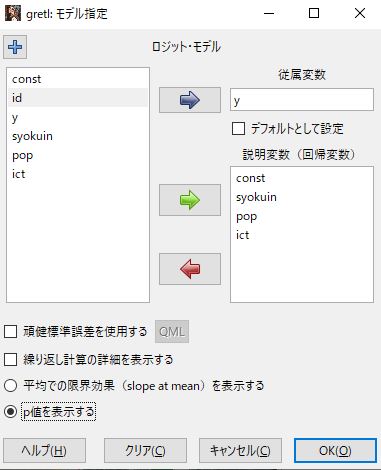

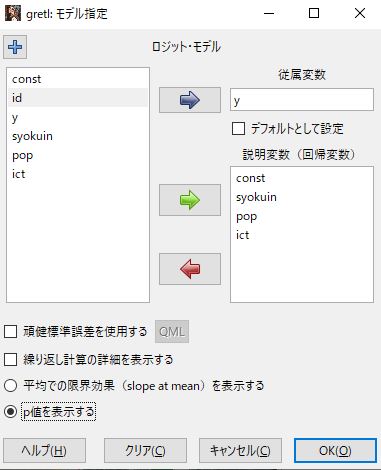

「二項」を選択すると、画像のようなポップアップが現れます。

ここで、具体的に推定するモデルを設定します。

今回は被説明変数(従属変数)に「y」、説明変数に「syokuin」「pop」「ict」を入れるモデルでした。

まず、被説明変数を選択しましょう。

ポップアップの左側に変数がリストになっています。

その中の「y」を選択しましょう。「y」を選択した状態で右向きの青色の矢印のボタンをクリックします。すると、右側の「従属変数」と書かれたボックスに「y」が入ります。

これで被説明変数の設定は完了です。

同じ要領で説明変数の選択も行いましょう。

コントロールキーを使えば複数選択も出来るので「syokuin」「pop」「ict」を選択しましょう。

そいて、右向きの黄緑色の矢印のボタンをクリックします。すると、右側の「説明変数」と書かれたボックスに「syokuin」「pop」「ict」が入ります。

これで説明変数の設定も完了です。

もし、間違えてモデルに入れない変数を右の従属変数または説明変数のボックスに入れてしまった場合は、該当する変数を選択し(画像では説明変数のボックスに入ってしまった「id」)、左向きの赤色の矢印のボタンをクリックすると削除できます。

これでモデルの設定ができました。

最後に、下にあるオプションを設定しましょう。

今回、注目してほしいのは「平均での限界効果を表示する」と「p値を表示する」という選択肢です。

「平均での限界効果を表示する」とは、推定結果を出力する際にOLS推定で言うところの説明変数の係数を表示するというオプションです(あまり説明しませんでしたが、ロジット・モデルやプロビット・モデルで推計を行った場合に出てくる係数は、OLS推定で言うところの説明変数の係数が意味するような「追加的に1単位増やしたときの効果」を意味しません。しかし、この「平均での限界効果を表示する」を選択することで、OLS推定で言うところの説明変数の係数が推定結果に出力されるので意味が解釈しやすくなります。)

試しに、「平均での限界効果を表示する」を選択して推定してみましょう。

右下の「OK」を押せば出力されます。

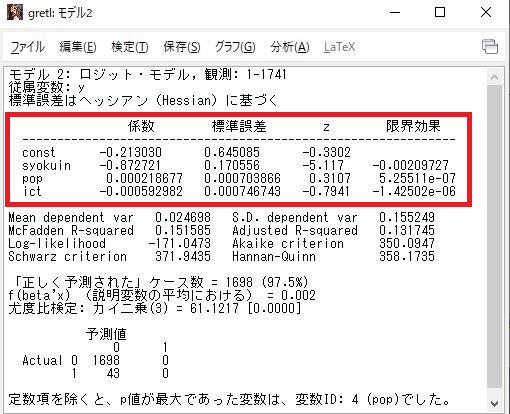

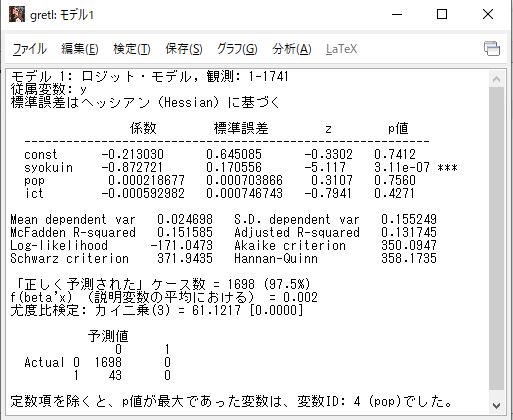

結果は、この通りです。

注目してほしいのは赤い四角で囲ったエリアです。

左端には「const」(つまり、切片)、「syokuin」「pop」「ict」と並んでいます。

そして、その横には「係数」「標準誤差」「z」「限界効果」というラベルがついて数字が並んでいます。このうちの「限界効果」が先ほど説明した「OLS推定で言うところの説明変数の係数」です。

「syokuin」の「限界効果」を見ると「-0.00209727」という数字が出ています。

これは「人口千人当たりの職員数が1人減ると、オンライン申請を停止する可能性は0.2%上昇する」という意味を表しています。

ちなみに、最初の方で「ロジット・モデルでもプロビット・モデルでも結果は大きく変わらない」と言いました。

ここで、プロビット・モデルで推計した限界効果も見てみましょう。

「syokuin」の限界効果は「-0.00182004」(だいたい-0.18%)となっており、-0.2%というロジット・モデルでの結果と大差ないことがこれで分かります。

ただ、これだけでは統計的に有意に「人口千人当たりの職員数が1人減ると、オンライン申請を停止する可能性は0.2%上昇する」と言えるかどうかは分かりません(厳密に言うと「z」を見れば分かりますが、もう少し分かりやすい方法を紹介します)。

いったん、推定結果のポップアップを閉じて、もう一度②の最初から始めて、下の画面に行きましょう。

下に「平均での限界効果を表示する」と「p値を表示する」とあります。

今回は「p値を表示する」を選択してみましょう。

「p値を表示する」は文字通り、推定結果の出力に際してp値を表示してくれます。なんなら、p値だけでなく、有意水準ごとに「*」を表示してくれるのでExcelの推定より分かりやすいです。

では、右下の「OK」を押して、結果を出力してみましょう。

表を見てみると、先ほど「限界効果」とあった箇所が「p値」となっており、「syokuin」のところには「***」と表示されています。

「***」は有意水準1%で統計的に有意ということを表しています。

ちなみに「**」なら有意水準5%、「*」なら有意水準10%で有意を表しています。

つまり「*」の数が多いほど、確かに統計的に有意だということが言えます。

というわけで、この結果から人口当たりの職員数が少ないと確かにオンライン申請が停止される確率が高くなると言えます。

なぜ10万円給付オンライン申請は停止されたのか(前編)

6月3日付の日本経済新聞にこのような記事がありました。

新型コロナ(COVID-19)への対応として実施されている特別定額給付金(いわゆる10万円給付)には、郵送とマイナンバーカードを使ったオンライン申請という2種類の受付方法があります。

このうちのオンライン申請の受付を6月1日時点で全国43の自治体が停止したということです。

本来、オンライン申請はマイナンバーカードを使って、スムーズに申請・給付ができるようにするためのしくみです。しかし、様々なところで指摘されているように、急ごしらえで始まった10万円給付でのオンライン申請は、むしろ自治体の負担を増やす結果となっています。

分かりやすい記事としては、四条畷市長が書いたこちらのnoteをご参照ください。

簡単にまとめると、オンライン申請を受け付ける「マイナポータル」というシステムと自治体が住民情報を管理している「住基ネット」がリンクしておらず、「マイナポータル」の情報を紙に印刷して、職員が目視で「住基ネット」の情報と照合するといういらぬ手間が発生しているため、オンライン申請への対応が大きな負担になっているということです。

ちなみに、郵送の場合は住基ネットの情報をもとに申請書類を送り、返送してもらうので照合作業は不要です。そのため、郵送の方が手間の少ない分、オンライン申請より早く振り込まれるという事態も発生しているようです。

このような現場の大きな事務負担を背景に43自治体はオンライン申請の停止に踏み切ったようです。なお、本稿執筆時点でオンライン申請停止はさらに多くの自治体に広がっています。

では、ここで実際に43自治体の具体的な名前を見てみましょう。

北海道北見市、恵庭市、青森市、秋田市、福島県郡山市、茨城県桜川市、宇都宮市、埼玉県新座市、三郷市、志木市、千葉県旭市、市原市、東京都荒川区、足立区、調布市、国分寺市、八王子市、町田市、府中市、武蔵野市、神奈川県厚木市、福井県勝山市、山梨県笛吹市、静岡県袋井市、湖西市、三重県いなべ市、滋賀県湖南市、京都府宇治市、亀岡市、大阪府東大阪市、八尾市、奈良県橿原市、河合町、島根県出雲市、岡山市、岡山県笠岡市、広島県福山市、高松市、高知市、福岡県大野城市、長崎県大村市、沖縄県石垣市、名護市

まさに北は北海道、南は沖縄まで全国津々浦々の自治体で停止に踏み切ったことが分かります。ただ、自治体の規模は政令市である岡山市から人口2万足らずの奈良県河合町まで様々です。地理的な傾向もあまり見られません。

事務負担の大きさは、どのような自治体でも変わらないはずです。では、なぜ特にこの43自治体がオンライン申請の停止に踏み切ったのでしょうか。

今回は、この理由をデータ分析から明らかにしていこうと思います。

仮説の検討

まずは、仮説を検討してみます。

オンライン申請停止の主な理由は事務負担の大きさでした。今回の10万円給付はすべての住民が対象の政策なので、事務負担の量は基本的に人口に比例するはずです。

しかし、事務量が多い自治体がオンライン申請を停止したなら、43自治体の中には岡山市以外にも人口の多い政令市(横浜市や大阪市)が入ってくるはずです。

もう少し考えてみましょう。

もし、事務量が多いとしてもそれをさばくための十分な職員がいたらどうでしょうか。おそらく、それならオンライン申請の停止をする必要はないでしょう。

このように考えると、オンライン申請の停止に踏み切った自治体というのは人口に比して職員の数が少ない自治体なのではないでしょうか?

具体的な数値を見てみましょう。

10万円給付の業務を行うのは市区町村なので、市区町村のデータをまとめてみます。

ただ、ここで1点留意点があります。自治体職員と一言で言っても、その内容は実に多様です。例えば、教員や警察官も自治体職員です。また、今回対象とする市町村職員の場合だと消防や下水道局などで働いている職員も職員数に含まれます。

このように多様な自治体職員の総計をそのまま使うのは今回の分析では不適切でしょう。

今回の「人口に比して職員の数が少ない」という仮説の職員は主に10万円給付に関わるような一般行政職員を指します。

より細かく言えば住民課の職員と思われますが、自治体によっては税関係の部署が事務を担当しているようなので、今回の分析では一般行政職員のうち福祉部門を除く職員(一般管理という区分になります)を対象とします。

では、オンライン申請の停止に踏み切った自治体を1、オンライン申請の停止をしていない自治体を0としたダミー変数を縦軸に、人口千人当たりの職員(一般管理)数を横軸にした散布図を書いてみましょう。

少々分かりにくいですが、おおむねオンライン申請を停止した自治体は人口当たりの職員数が少ない自治体だと言えそうです。

では、実際に多変量解析をしてみましょう・・・と行きたいところですが、少し問題があります。

次回・後編では、この問題に触れたうえで実際の分析を行っていきます。

公務員から逃げた人のためのシンクタンク業界解説(2020年版)

時期的なものもあるかもしれませんが、最近のアクセス数が一番多いのがこの記事です。

(コロナ禍で就活も大変ですよね・・・)

ただ、ここ最近でいろいろ動きがあったので情報のアップデートをしたいと思います。

①みずほ情報総研・みずほ総合研究所が統合、ついに「one MIZUHO」に

先般、リリースされた業界的にはちょっと大きいニュースです。

みずほフィナンシャルグループのシンクタンク機能はシステム・コンサルを主な事業とする「みずほ情報総研」とリサーチ・コンサルを主な事業とする「みずほ総合研究所」の2つが並立していました。

同じくメガバンの三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク機能を「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」が、三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク機能を「日本総合研究所」がそれぞれ1社で行っていたのとは対照的です。

このように特徴的なみずほフィナンシャルグループのシンクタンク事業でしたが、2021年4月をめどに一本化されることになりました。

具体的には、下記のようなスキームとなるそうです。

簡単に言うと、みずほ総合研究所とみずほ情報総研が統合されます。

予定としては、みずほ情報総研が吸収合併存続会社、みずほ総合研究所が吸収合併消滅会社となるのでみずほ情報総研に一本化されるイメージです。

これにて、みずほのリサーチ・コンサル・システムを一手に担うシンクタンクが出来ることになります。

従来からリサーチはみずほ総合研究所、システムはみずほ情報総研が担当するということですみ分けはある程度行われていましたが、コンサルティング分野についてはやや重複していたため、こういった事業重複が解消される見込みです。

もちろん、まだ統合が決まったというだけですから、今後うまくまとまっていくのかは注視していく必要がありそうです。

②富士通総研、リサーチ・コンサル機能を分化

みずほの動きとは対照的に、こちらは分割の動きです。

今年、富士通グループが新たなコンサルティング会社「Ridgelinez」を設立し、そこへ富士通と富士通総研の社員を出向させました。

富士通総研という会社はそのまま存続させ、富士通総研では公共向けのコンサルティングを、Ridgelinezでは民間向けのコンサルティングをすることで事業重複を避ける形となりました。

また、富士通総研内でリサーチ機能を担っていた経済研究所は閉所となり、また別に富士通のリサーチ機能を担う新会社「富士通フューチャースタディーズ・センター」が設立される予定です。

ちなみに、この新シンクタンクでは前国家安全保障局長の谷内正太郎氏を理事長として迎えるそうです。

ここまでをまとめると

という形になるようです。

思い切った分割、という印象ですが、この動きが今後どういう結果をもたらすのかは気になるところです。

城の復元と法令④ 文化庁の新基準

コロナ禍で城めぐりもなかなかできない中ですが、明るいニュースも結構あります。

4月11日には鹿児島城跡(別名:鶴丸城)に御楼門が木造復元されました。

また、2月には水戸城大手門がこちらも木造復元されました。

今後予定されている大型の復元としては、このほかに金沢城鼠多門(ねずみたもん)があります。現在は囲いの撤去が行われおり、間もなくその姿を見ることが出来ます(完成は7月の予定)。

このように全国各地で進む「城の復元」ですが、城によっては思うように進んでいません。

往年の高松城には四国最大の天守がそびえていましたが、明治に入ってから取り壊されてしまいました。高松市では、高松城天守の木造復元の議論が進んでいますが実現に至っていません。

その大きな理由が文化庁の「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」です。

1.旧基準の意義と問題

城跡は、市民の憩いの場や観光地である以前に「史跡」です。そのため、城跡の不用意な開発(現状変更)は史跡としての価値を損なう可能性があります。

例えば、天守があったか不明確な城跡に、全く史実に基づかない天守らしき建物が作られてしまうと、周囲の人々に「あそこは立派な天守があったお城なんだ」と誤ったイメージを植え付けてしまいます。また、さらに深刻な問題として建物を作ることで地中に眠る遺構を破壊する可能性もあります。

「そんなことしないだろ」とお思いになる方もいらっしゃると思いますが、過去(高度経済成長期頃)にはそのような城跡の破壊が珍しくありませんでした。

例えば、佐賀県唐津市の唐津城には立派な天守が建てられていますが、唐津城にそのような天守はそもそも存在しませんでした。

また、福岡県北九州市にある小倉城の場合、天守自体は過去に存在していましたが、その姿かたちは現在再建されている天守とは大きく異なっています。

このような史跡の価値を損ないかねない“復元”を防ぐために文化庁が用意したのが前述した「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」です。

これまで文化庁は、この基準に則って城跡の復元を認める・認めないの判断をしてきました。

ただ、この文化庁の基準というのがなかなか厳しいもので、城の復元をしたい自治体にとっては大きなハードルでした。

例えば天守を復元したい場合、これまでの基準をクリアするには、古写真や絵図などの天守の外観が分かる資料だけでなく、内部の様子が分かる資料や建物の構造が分かる(どこに柱があるのか、梁はいくつあるのかなど)資料が必要でした。

しかし、それだけの資料が残っている場合は多くありません。前述した高松城天守の場合も古写真により天守の外観は分かるものの、内部や構造が分かる資料は今のところ見つかっておらず、この基準をクリアできませんでした。

2.新基準に定められた「復元的整備」

4月17日、文化庁の機関である文化審議会がこの「史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準」を改定、新たに「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」を決定しました。

はい、分かりにくいですね。並べてみましょう。

旧基準:史跡等における歴史的建造物の復元に関する基準

新基準:史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準

新基準では「復元」という言葉の後に「等」が入りました。どういうことかというと、旧基準では主に「復元」について基準を定めていましたが、新基準では「復元」に加えて「復元的整備」の基準を新たに定めました。

ここから話がややこしくなるので、きちんと言葉を定義したいと思います。

まず、城跡に何らかの建物などを作ることを「再現」と言います。

この「再現」の中には旧基準に合致するような史実に忠実な「復元」も含まれます。一方で唐津城天守のような憶測に基づく建築行為も再現に含まれます(ここでは「適切な再現とは言えない再現」と表記します)。

つまり、再現には最も忠実な再現である「復元」と最も忠実でない再現である「適切な再現とは言えない再現」があります。ただ、すべての再現が「復元」か「適切な再現とは言えない再現」のどちらかにスッパリと分かれる訳ではなく、グラデーションがあります。

以前、私は“復元”されたある御殿を訪れました。

御殿とは、城において実際の政務を行う場と藩主の生活の場を備えた建物です(都道府県で言えば、県庁と知事公邸が一緒になった建物というイメージ)。

御殿を見学していると広間がありました。このような広間があると、藩主などが座る一番高い上座があることが多いです。しかし、その“復元”された御殿には上座がありません。そこで、私はスタッフの方に「ここには上座はなかったのですか?」と質問しました。するとスタッフの方は(とても正直な方なんでしょう)「実は、ここの内装はよく分かっていなくて、ひとまずこのような形で復元されたんです」とおっしゃられました。

つまり、現状の復元でも「資料は残っていないので、推測で“復元”する」という箇所が多分に存在するという訳です。

実際、これは致し方ない面があります。文化庁の旧基準を完全にクリアしようと思えば、復元しようとする建物の外観はもちろんのこと、すべての部屋の内装、床の下の様子、天井裏の様子も図面か古写真が残っている必要があります。しかし、そのようなすべての資料そろう訳がありません。そこで、現状でも資料のない部分については同時代の現存する建物を参考にするなどして推測される場合があるのです。

したがって、旧基準の指す「復元」とは、資料に基づく部分に基づくものと推測に基づくものがどのくらいの割合になるか、という程度問題に過ぎないと言えます。

そこで新基準では、このグラデーション部分を明確にしました。

旧基準では、「復元」と「適切な再現とは言えない再現」の中間に当たるものを明確に定義していませんでしたが、今回の新基準では中間にあたる再現として「復元的整備」を明確に定義しました*1

細かな「復元的整備」の定義については、実際の新基準を見ていただければと思いますが、かいつまんで説明するなら「資料がなく、推測に頼らざるを得ない部分については妥当な推測を行い、推測を行った旨を明示すればよい」とされました。

さて、この新基準について「昔のような憶測に基づいた天守がどんどん作られてしまうのではないか」という批判がtwitterなどで散見されました。

ただ、ここまでお読みいただいた方ならお分かりいただけると思いますが、新基準によってできるようになるのは、あくまでも「妥当な推測に基づく再現」です。「適切な再現とは言えない再現」については、今後も認められないので、上記のような批判は当たりません。

わりとフォロワーが多い方が、こういう事実誤認に基づいた批判をされているので、是非「一次資料」である新基準そのものに当たってほしいものです。

3.今後予想される動き

このように「復元的整備」を認めた新基準の決定により、今まで資料の制約によって復元できなかった城跡では「復元的整備」という名で城跡の整備が行われるでしょう。

冒頭で取り上げた高松城はまさに「復元的整備」が想定される事例ですので、今後の関係者の動きを注視したいと思います。

しかし、より大きな影響を与える領域は、新たな天守の復元的整備ではなく、天守の建て替えだと思われます。

現在、何らかの形で天守が存在する城跡の多くが高度経済成長期頃に鉄筋コンクリートで建てられた天守です。鉄筋コンクリートの耐用年数は50~60年と言われていますので、そろそろ各地の城では建物の更新を迎えます。しかし、復元の基準が緩かったころに建てられた天守は従来の基準を満たせないところも多く、いかにして更新を行うのか(コンクリートを延命させるのか、木造で建て替えるのか等)は関係者にとって頭の痛い課題でした。

今回、文化庁が新基準を決定したことにより、更新の方法として「木造再建」に取り組みやすくなったのは間違いないでしょう。

既に北海道松前町の松前城(別名:福山城)はRC造りの天守を木造で建て替える方針を打ち出しています。

松前城の他にも戦後、RC造りで再建された天守としては、和歌山城・岡山城・福山城・広島城などがあります。これらの城も老朽化の問題に直面していますので、今後の整備方針の決定に新基準が影響を与える可能性は十分にあります*2

また、新基準は天守だけでなく他の建物の再現にも適用されるので、これまで以上に櫓や城門の整備が進むことも期待されます。

例えば、山形城一文字門は高麗門と櫓門から成る枡形の門ですが、櫓門については資料が見つからず、高麗門と周辺の塀の復元のみにとどまっています。新基準が一文字櫓門の再建を後押しするかもしれません。

参考文献

- 文化庁(2020)「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準の決定について」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/92199502.html

- 史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するワーキンググループ(2019)「天守等の復元の在り方について(取りまとめ)」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shiseki_working/torimatome/index.html

城の復元と法令③ 首里城(増補版)

1.はじめに

今月11日、首相官邸に設置されている「首里城復元のための関係閣僚会議」の第3回会合が行われ、今年10月31日に焼失した首里城正殿などの復元の基本方針を決定した。

この基本方針では、前回1992年の復元計画を踏襲すること、内閣府沖縄総合事務局に技術的な検討の場として有識者会議を設置すること、政府一丸となって資材の調達に勤めることなどが盛り込まれた。衝撃的な首里城火災から約1か月半、国として首里城を再建していくことが明確となった。

さて、ここまでのところで少し気になる点はないだろうか。「なぜ、首里城の再建を国が行うのか」という点だ。例えば、2016年の熊本地震で甚大な被害が出た熊本城の再建は地元・熊本市が行っている。また、名古屋城天守の木造復元計画も名古屋市が計画を進めている。そう、城郭の復元・整備のほとんどは地方自治体によって行われているのだ。しかし、今回の首里城再建は、地元の那覇市や沖縄県ではなく国(内閣府)が行うこととなっている。実は、首里城は全国的に見ても極めてまれな事業推進体制となっているのである。なぜ、首里城はこのように特殊な状況になっているのか、そしてそれは今後の再建事業にどのようにかかわってくるのか。本稿では、これらの点を明らかにしたい。

2.首里城復元・整備の特殊性

(1)国による復元整備までの経緯

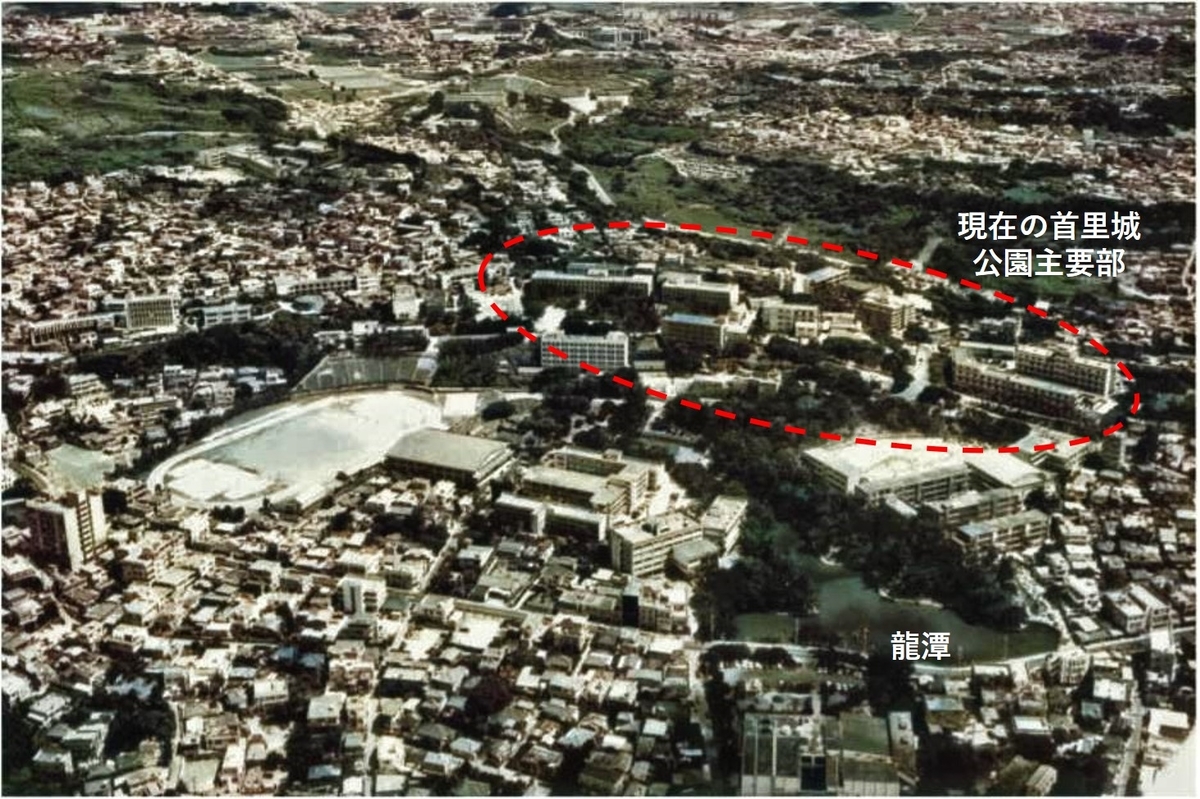

1945年、沖縄戦によって首里城は“壊滅的”な被害を受けた。旧国宝に指定されていた正殿はもちろん、石垣など首里城の遺構の多くが失われた。また、米軍統治時代の1950年には米国民政府(のちの琉球政府)によって首里城跡に琉球大学首里キャンパスが設置され、さらに琉球王国の王府としての面影を失っていったのである。

状況が変わったのは、1970年に琉球政府文化財保護委員会が首里城復元計画を策定したことがはじまりである。計画策定の契機は、この少し前に琉球大学の移転計画が持ち上がったことによるものと考えられる。その後、本土復帰後の1973年に首里城復元期成会(会長は屋良朝苗沖縄県知事(当時))が発足、復元に向けた運動が展開されていく。

1984年に琉球大学が西原町に全面移転し、首里城復元は現実性を増していった。同年、自民党内の小委員会で国営公園として首里城を復元整備する計画が打ち出され、1986年には沖縄本土復帰20周年記念事業として正式に首里城を国営公園として復元整備することが閣議決定された。

ポイントとなるのは、なぜ国営公園として整備することになったのか、という点であろう。

第一に考えられるのは当時の沖縄の財政的な問題であろう。1972年に本土復帰した沖縄は、インフラ整備や産業振興に関して著しい後れを取っていた。1990年代以降、産業振興に注力するものの、それまでの間は公共投資が沖縄県経済の重要な地位を占めており、数次にわたる沖縄振興計画を通して国から財政的な支援を受け続けている状況であった(高良2017, pp.68)。そのような中で、沖縄のアイデンティティを取り戻そうと、国に働きかけを行うのは自然な流れではあっただろう。

第二に、第一の点ともかかわるが、文化財関係者からの反発も国営公園という方式が採用された理由であろう。沖縄の文化財関係者の間は首里城復元という途方もない事業に資金が割かれれば他の事業が立ち遅れるという懸念があった(加藤2016, pp.175)。また、城跡の復元整備であれば通常、教育委員会など文化財行政を扱う部局が担当するが、首里城の場合は国営公園という文化財行政ではない枠組みが採用された。この理由としては、戦争や跡地利用で遺構が大きく破壊された首里城を文化財と見なすことに関係者の間で抵抗があったためと考えられている(同)。

第三に、観光資源という発想が色濃く出た可能性もある。前述の通り、当時の沖縄は十分に産業が育成していなかった。しかし、例外的に成長している分野があった。それが観光業である。海洋博があった1975年には、県民所得のうち観光の占める割合が12.7%と軍関係の割合(10.1%)を上回り、その後も観光業は順調に成長を続けていた(櫻澤2015)。なお、海洋博も国の事業として行われ、跡地は美ら海水族館などがある海洋博公園であり、こちらは既に国営沖縄記念公園となっていた。国営公園として首里城を整備し、沖縄における重要な観光拠点としていくという発想が海洋博公園という前例の存在から導き出された可能性はある。

このような当時の状況を踏まえれば、国営公園としての復元整備は悪くない選択であったことは間違いない。なにはともあれ、首里城は全国的にも珍しい国営公園として復元整備が進められていくことになった。

(2)複雑な事業推進体制

1986年に国営公園として復元整備されることが決まった首里城であるが、その事業推進体制はやや複雑である。

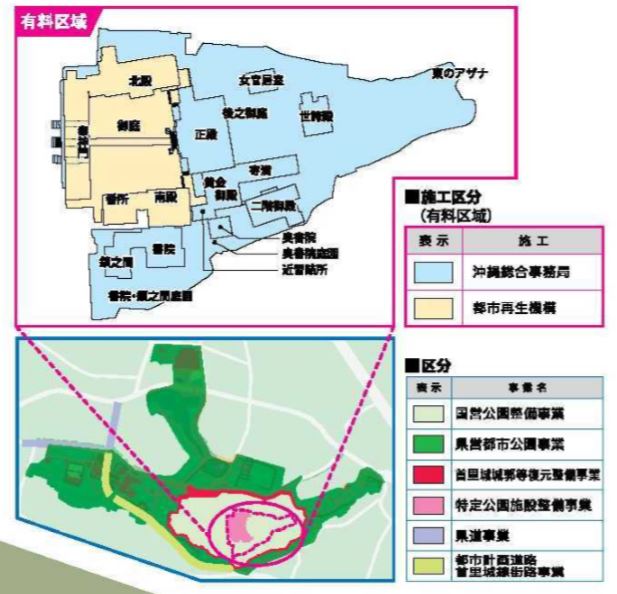

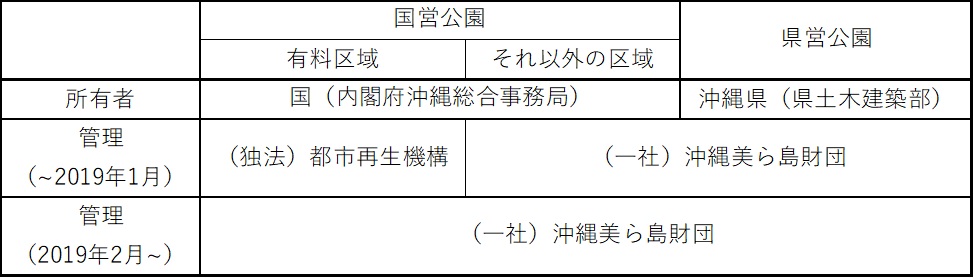

そもそも、国営公園は国土交通省(当時は建設省)の所管である。しかし、沖縄県の場合は国土交通省ではなく、内閣府(当時は沖縄開発庁)が国営公園事業を所管している。したがって、首里城の復元整備も沖縄開発庁の地方支分部局である沖縄総合事務局(現在の内閣府沖縄総合事務局)が担当した。なお、国営公園部分のすべてを沖縄総合事務局が行ったわけではない。北殿などのRC造りの建築物は住宅・都市整備公団(現在の独立行政法人都市再生機構)が担当している(国営沖縄記念公園事務所2019)。

さらに話が複雑なのは、首里城公園は国営公園でもあり、県営公園でもあるという点だ。首里城正殿等がある主要部(開園後は有料区域)は国営公園であるが、その周囲は県営公園として沖縄県が整備している。県営公園のほとんどは沖縄県土木建築部が県営都市公園事業として整備を行った。一方、石垣などの部分については、ほぼ唯一的に文化財行政当局である沖縄県教育庁が首里城城郭等復元整備事業として整備を行った(同)。

このように首里城公園は様々な関係機関によって整備が行われ、1992年に首里城公園として一部供用が始まった。その後も整備事業は継続され、今年2月には御内原エリアの供用が始まり、ハード面での復元整備は完了した。今回の火災は約30年がかりの事業が終わったタイミングで起きた出来事だった。

さて、ここまで復元整備というハード面の話をしてきたが、次に管理というソフト面の話をしておこう。沖縄総合事務局の機関であり、首里城公園を含む国営沖縄記念公園を管理している国営沖縄記念公園事務所のHPによると「公園の整備、都市公園法にもとづく許認可及び施設の大規模な維持補修工事等は、国の機関である国営沖縄記念公園事務所が行っております。また、公園内の植物、動物、施設(建物、工作物)、清掃等の日常の維持管理並びに利用者案内、催物、広報などの運営管理については、別途業務委託を行っています。」としている。公園の維持管理業務のような必ずしも公務員がやらなくてもよい業務については、業務委託をするのが一般的であり、首里城公園もその例にもれなかった。

首里城公園開園以降は、(独法)都市再生機構が公園(有料区域)の維持管理を担当していた。すなわち、国が管理の責任を負うが、実際の維持管理業務は都市再生機構に委託していたという形である。ただ、2018年度末に都市再生機構による維持管理業務の期限が来ることになっていた。そこで、2019年2月から首里城公園(有料区域)の管理体制が変更された。具体的には、管理を国から沖縄県に移管し、実際の業務には1992年から有料区域を除く国営公園部分と県営首里城公園の維持管理を行っていた(一社)沖縄美ら島財団を指定管理者として、その業務に当たらせることになった(琉球新報2019a)。もともと県営公園部分の維持管理をしていた同財団が、公園の主要部である有料区域の管理も行うことによって一体的な維持管理を実現する目的があったのだろう。また、2019年2月4日付の琉球新報によれば「これまで首里城正殿などの有料区域は、国の取り扱い要領で禁止行為などが定められてきた。だが県は観光や文化振興に関連付けた施設の利活用をより柔軟にできるよう、県独自の基準の制定に取り組んでいる。県土木建築部の担当者は「県が主体となって両施設の利活用の幅を広げることで、地域の活性化につなげていきたい」と話した。」とも報じており、観光拠点として柔軟な運用ができるようにすることも企図したものと考えられる。

このように管理体制が移行したばかりのタイミングで火災に見舞われたことは、やはり管理の責任を負っていた沖縄県に厳しい視線が注がれるのも無理はない。ただ、この点については適切な検証を待たねばなるまい。

(3)首里城の特殊性

ここまで首里城の復元整備について見てきたが、やはり首里城の復元整備の特殊性が際立つ。

まず、繰り返すように城跡の整備を地元自治体ではなく国が行っている点である。もちろん、一部は沖縄県によって整備されているものの主要部については完全に国が担当している。また、ハード面の整備を国が行っているということは所有権も国にあるということになる。主な城跡で所有権が国にある事例は首里城の他には江戸城(皇居)しかない。

また、もう一つが担当しているのが文化財行政当局ではない点である。こちらは決して首里城だけに限ったことではないが、首里城公園の国営公園部分は内閣府沖縄総合事務局、県営公園部分は沖縄県土木建築部という形で教育委員会などの文化財行政当局がその維持管理に関わってない。同じく世界遺産に登録されている二条城の場合は京都市文化市民局の下にある元離宮二条城事務所がその管理を担当していることとは対照的であろう。

以上のような特殊性を勘案して、次に首里城再建のスキームを検討してみる。

3.首里城再建スキームの検討

前章では、首里城が沖縄県や那覇市ではなく国が、しかも文化財当局ではない内閣府沖縄総合事務局が公園として復元整備したことを紹介した。では、今回の火災から首里城を再建するにあたっては、どのような事業推進体制となるのだろうか。また、現在集まっている首里城再建に向けた寄付金はどのようになるのかについても検討する。

(1)事業推進体制の検討

繰り返しになるが焼失した首里城正殿などは国営公園の一部であり、国営公園施設の大規模な維持補修工事等は国営公園を所管する国、今回の場合は内閣府沖縄総合事務局が所管する。そのため、首里城再建事業についても第一義的には内閣府沖縄総合事務局が担当することになるだろう。

もちろん、これはこれで問題はないのだが地元自治体、特に沖縄県の観点から見たときに果たして「はい、お願いします」となるのかについては疑問が残る。沖縄県は火災直後から再建に向けて意欲的に動いており、寄付金はもちろん、知事直轄の専従チームも既に設置している。ただ、国営公園の整備事業に県がかかわる法的根拠はほとんどないため、言い方は悪いが「勝手に県が動いている」に過ぎない。

なぜ、沖縄県はここまで首里城再建に向け意欲的に動くのか。月並みな考察ではあるが、やはり首里城が沖縄・琉球のアイデンティティの根幹にかかわるが故であろう。かつて琉球王国は、日本本土と似ている点を有しながらも、やはり独自の文化を築いてきた独立国家であった。そのような独自のアイデンティティを持つこと自体は自然であろう。しかし、沖縄戦によってアイデンティティに関わる文化財等のほとんどが失われてしまった。そういった中で、琉球王国の王府であった首里城の復元は、沖縄の人々に沖縄のアイデンティティを再考するきっかけを与えたのは間違いない(櫻澤2015, pp.260-262)。そのようなシンボリックな建物である首里城が沖縄戦以来、再び灰燼に帰してしまった点は沖縄のアイデンティティをくすぐるには十分な出来事であろう。辺野古を巡り、沖縄県と国が対立する中で、国に頼らずに沖縄の人々の手で自らのアイデンティティを取り戻したいという感情自体は自然なことであろうし、完全に本土の人間である私にも十分理解できる感情である。そういった中で沖縄県として首里城再建に意欲的に取り組もうとするのは理解できる。ただ、繰り返しになるが法的には沖縄県が勝手に動いているだけである。問題は、いかに沖縄の人々や沖縄県のメンツを立てながら、再建事業に関わってもらえるかという問題になろう。

前回の首里城復元に際しては、沖縄総合事務局に有識者会議が設置され沖縄管内の識者も多く参加していた。また、委員の中には沖縄県職員も含まれており、国と沖縄県が協力しながら事業を進めたものと考えられる(内閣府沖縄総合事務局2019)。今回の再建に当たっても、職員の人的交流などの方法で沖縄県が関わっていくという方法が取られてしかるべきであろう。

(2)寄付金の取り扱い

もう一つ、沖縄県が関わる余地としては資金面からのアプローチが考えられる。沖縄県内では沖縄県、那覇市、その他の基礎自治体やマスコミ各社などが再建のための募金を行っており、その総額は12月12日時点で15億円を超えている(NHK沖縄放送局2019)。ただ、この寄付金の取り扱いを巡っては課題が残っている。くどいようだが、再建事業は国が行うものである。民間各社が集めた寄付金はしかるべきところに持っていくことは出来るだろう。また、那覇市など基礎自治体が集めた寄付金については県への移譲が検討されているようだ(沖縄タイムス2019)。では、県はどうするかと言えば、まだ検討している段階である(時事通信2019)。一応、今回の火災では建物だけではなく文化財の被害もあったため、こちらに使用することも検討されているが納得が得られるかはやや不透明だろう。

やはり妥当な方法としては関係機関が共同で基金を設立し、そこに寄付金をプールして再建事業にかかる費用に充てることではないだろうか。実際、既に国や県が共同で「首里城基金」という文化財収集のための基金が設立されている。この基金を利用するか、また別に設立するかは検討課題となるだろうが、少なくとも集まった寄付金を直接的に再建に充てられるようなスキームは必要だろう。おそらく現行法のみでは実現するのは難しいと考えられるが、今回の火災は象徴的な出来事であるがゆえに、新たな立法措置も不可能ではないのではないか。もちろん、ラディカルなスキームを採用しようとすれば、再建事業本体に遅れが出る。沖縄県民が納得できる範囲で、最も迅速な対応が可能なスキームを採用すべきであろう。

(3)求められる文化財行政当局の関与

2000年、首里城跡は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の一つとして世界遺産に登録された。焼失した建造物は世界遺産の対象ではないものの、世界遺産の景観を考えるうえでは無視できない存在である。世界遺産としての価値を毀損しないようにするためにも、文化庁などの文化財行政当局の関与も必要ではないだろうか。特に、ユネスコとの協力は欠かせない。また、火災を受けた防火対策を行うにせよ、少なくとも首里城正殿は木造で復元されると考えられるので、建築基準法の適用除外を受けられるだけの文化的価値を担保する必要もある。首里城跡自体は文化財保護法の「史跡」に指定されているものの、特別史跡などと比べると文化庁の関与の度合いは低い。しかし、世界遺産に登録されている以上、文化庁も適切に関与していくべきだ。首里城はテーマパークと揶揄されることもあるが、その潜在的な価値は高い。その文化財としての価値をいかに維持、あるいはより高めていくかという観点は忘れてはならない。

(4)所有権をめぐる問題

さて、首里城再建を巡って、もう一つ言及しておきたい点がある。それが、首里城の所有権の問題である。首里城正殿などは国営公園にあるため、もちろん国に所有権がある。しかし、前述したように首里城は沖縄のアイデンティティにかかわるものであるため、国が首里城を持っているという事実は一部の県民からすれば看過できない可能性はある。実際、火災直後に玉城デニー沖縄県知事は首里城の所有権移転に関して国と協議する考えを表した(ただし、これは後に撤回されている、産経新聞2019a, 2019b)。

国営公園の所有権移管は前例がなく、現実的に難しい問題は多いだろう。ただ、もともとも首里城跡は地元・首里市(現在の那覇市)の所有で、琉球大学設置の際に琉球大学に譲渡され、沖縄の本土復帰に際し、琉球大学が国立大学となったことで国の所有となったという経緯がある(琉球新報2019b)。今後、県民から無償での移管を求める声が高まっていく可能性は十分にある。この件に関しては、今後も注視していく必要性はあるだろう。

4.おわりに

以上、首里城再建にかかわる論点を整理・検討してきた。首里城再建は、今回言及した論点以外にも資材調達の問題や防火対策など技術的論点も多く、道のりは険しい。今回の火災を受けて、多くの人が喪失感を覚えたのではないだろうか。ただ、それは間違いなく私たちにとって首里城がかけがえのない存在であったことの証明でもある。そのようなかけがえのない首里城の姿を未来に残してくことは、私たちの義務であり、なにより望んでいることではないだろうか。シンボリックな建物の再建は感情が入り交じり、おかしな方向に進む可能性もある。誰がための首里城再建かを頭に入れ、冷静に議論すべきところは議論していくべきだ。首里城を愛する一人として、一日も早い再建を切に願う。

余談

日本100名城というものがある。私は小学校6年生から13年間かけて97城を巡ってきた。そして、残された3城が沖縄県にある今帰仁城、中城城、そして首里城であった。先週、この3城を巡るために沖縄へ行った。3泊4日の行程で、1日目に中城城、2日目に今帰仁城、そして3日目に首里城に行く予定だった。中城城と今帰仁城は、那覇市からレンタカーを借りて向かった。車中では、地元のラジオ放送を聞いていた。

今帰仁城に行き、レンタカーを返そうと車を走らせていた時、ラジオから思わぬニュースが流れてきた「明日から首里城の公開エリアを拡大する」というものだった。旅行の計画自体は、前々から決めていたので思わぬタイミングでの公開だった。首里城火災から42日目、ようやく火災にあった区域の目の前まで立ち入ることができるようになったのだ。翌日、私の目の前に広がっていたのは痛々しい北殿や奉神門の姿だった。風向きによって時折、焦げたにおいが鼻につく。私はその場でしばらく立ち尽くしてしまった。

首里城に行ったことで私は100名城を制覇した。しかし、これは本当の意味での制覇ではないだろう。守礼門を見ながら、私はいつの日か来る首里城再建の日、再びこの地に来ることを決意した。

参考文献

- NHK沖縄放送局(2019)「首里城再建支援金 15億円超」, https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20191212/5090008728.html(最終閲覧2019年12月16日)

- 沖縄タイムス(2019)「首里城火災 集まった寄付金はどこへ? 県から国への移譲は困難か」,『沖縄タイムス』, 2019年11月11日, https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/496161(最終閲覧2019年12月16日)

- 加藤理文(2016)『日本から城が消える:「城郭再建」がかかえる大問題』, 歴史新書.

- 国営沖縄記念公園事務所(2019)「令和元年度事業概要 国営沖縄記念公園首里城地区首里城公園」, http://www.dc.ogb.go.jp/kouen/shurijo/pdf/r1syuri_jigyougaiyou.pdf(最終閲覧2019年12月16日)

- 櫻澤誠(2015)『沖縄現代史』, 中公新書.

- 産経新聞(2019a)「首里城の所有権移管、国と協議 玉城沖縄知事が意向」, 『産経新聞』2019年11月15日, https://www.sankei.com/politics/news/191115/plt1911150014-n1.html(最終閲覧2019年12月16日)

- 産経新聞(2019b)「玉城知事、首里城めぐる発言訂正 所有権移転「協議考えず」」, 『産経新聞』2019年12月13日, https://www.sankei.com/politics/news/191213/plt1912130014-n1.html(最終閲覧2019年12月16日)

- 時事通信(2019)「首里城寄付、12億円突破 再建国主体で使途課題に」, 『時事通信』2019年12月2日, https://www.jiji.com/jc/article?k=2019120100258&g=soc (最終閲覧2019年12月16日)

- 高良倉吉(2017)『沖縄問題:リアリズムの観点から』, 中公新書.

- 内閣府沖縄総合事務局(2019)「内閣府沖縄総合事務局説明資料」,『首里城復元のための関係閣僚会議幹事会』, 第2回配布資料 資料1, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/shurijo_fukugen/knj_dai2/siryou1.pdf(最終閲覧2019年12月16日)

- 琉球新報(2019a)「管理 国から沖縄県に移行 沖縄美ら海水族館 首里城有料区域」,『琉球新報』2019年2月4日, https://ryukyushimpo.jp/news/entry-870814.html(最終閲覧2019年12月16日)

- 琉球新報(2019b)「首里城再建を主導するのは国?県? 議論の前に押さえておきたい首里城の所有を巡る歴史」, 『琉球新報』2019年11月7日, https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1021432.html(最終閲覧2019年12月16日)

- 琉球大学同窓会(2005)「琉球大学同窓会創立50周年記念誌」, http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/dousoukai/kinenshi.html(最終閲覧2019年12月16日)